Hören ist ein komplexer Vorgang

Das Hören ist der erste Sinn, mit dem wir unsere Umwelt wahrnehmen. Bereits ab der 22. Schwangerschaftswoche können Embryos Töne registrieren und Stimmen unterscheiden. Die meisten Menschen kommen mit einem ausgeprägten Hörsinn zur Welt. Er hat nicht nur Auswirkungen auf Rhythmusgefühl und Spracherlernung, sondern auch auf Gleichgewichtssinn und Orientierung. Mit dem Gehör können wir bis zu 400.000 Töne im Frequenzbereich zwischen 16 Hertz und 20.000 Hertz hören.

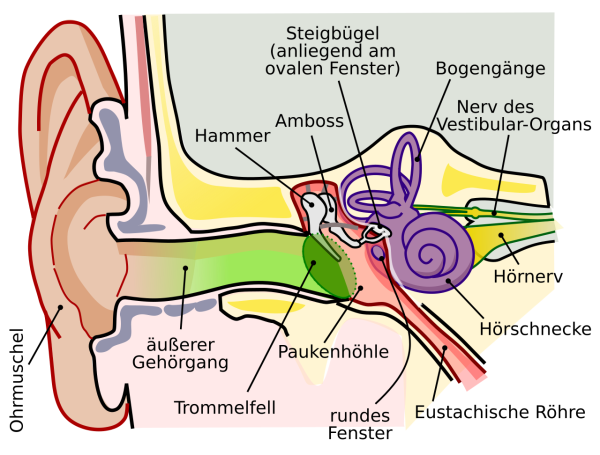

Um zu hören, müssen feinste Knöchelchen, Haar- und Nervenzellen zusammenarbeiten. Der Schall wird von der Ohrmuschel aufgenommen und über den Gehörgang an das Trommelfell weitergeleitet. Von dort geht der Impuls in die mit Flüssigkeit gefüllte Gehörschnecke, wo sich tausende kleine Härchen etwa 20.000-mal pro Sekunde bewegen. Sie wandeln die Wellen in elektrische Impulse um und geben sie an den Hörnerv und schließlich ans Gehirn weiter, das sie durch den Vergleich mit bereits gehörten Geräuschen interpretiert. Wenn Menschen nur schlecht oder gar nicht hören, funktionieren Teile dieser Wirkkette nur eingeschränkt oder gar nicht.

Um zu hören, müssen feinste Knöchelchen, Haar- und Nervenzellen zusammenarbeiten. Der Schall wird von der Ohrmuschel aufgenommen und über den Gehörgang an das Trommelfell weitergeleitet. Von dort geht der Impuls in die mit Flüssigkeit gefüllte Gehörschnecke, wo sich tausende kleine Härchen etwa 20.000-mal pro Sekunde bewegen. Sie wandeln die Wellen in elektrische Impulse um und geben sie an den Hörnerv und schließlich ans Gehirn weiter, das sie durch den Vergleich mit bereits gehörten Geräuschen interpretiert. Wenn Menschen nur schlecht oder gar nicht hören, funktionieren Teile dieser Wirkkette nur eingeschränkt oder gar nicht.